김태훈의 영화와 바둑

한 남자가 먼지 자욱한 황야에서 현상금이 걸린 자들을 잡아 돌아온다. 그에겐 명예로운 보안관의 뱃지나 악을 섬멸하는 정의 구현자로서의 경건함은 없다. 그저 돈으로 환산되는 냉혹한 현실과 죽고 죽이는 황야에서 최후까지 생존하기 위한 동물적인 감각만이 있을 뿐이다.

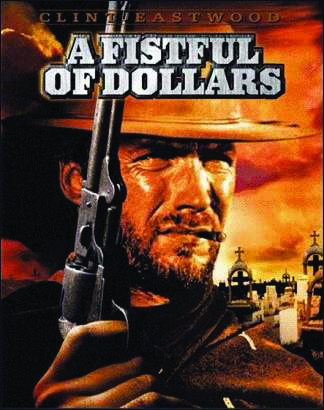

세르지오 레오네 감독의 영화 <황야의 무법자>는 서부영화의 한 획을 그은 작품이다. 서부개척시대, 미국인들의 청교도적 이념과 개척 정신이라는 두 틀 안에서 진행되었던 서부영화는 한 이태리 출신 감독을 통해 변주되고 새롭게 해석되었다.

선악이 불분명한 주인공, 정의와 도덕에 얽매이지 않고, 오직 살아남기 위한 처절한 투쟁과 이해득실로만 계산되는 행동의 동기.

존 웨인으로 대표되는 배우들이 연기했던 미국 서부영화의 주인공들은 정의의 사도로 등장해 마을을 침략한 악당들을 물리치고 평화를 수호하는 신화속의 인물들이었다. 그러나 세르지오 레오네에 의해 재창조되고, 클린트 이스트우드에 의해 연기된 영화 <황야의 무법자>는 이런 신화를 비웃고 조롱한다.

시가를 질겅질겅 씹으며 잔뜩 찡그린 얼굴로 현상금 포스터에 시선을 고정한 채, 이 자는 얼마 짜리인가를 생각하는 주인공의 이미지는 건벨트를 찬 신사로 그려졌던 미국 서부영화의 전통과는 너무도 다른 세계관을 가지고 있었다. 1대 1의 대결, 목숨이 걸린 상황에서도 품위를 잃지 않는 주인공들에 익숙했던 미국의 관객들은, 소위 스파게티 웨스턴이라고 불리웠던 이 신종(!) 장르의 출현에 당혹스러워했다. <황야의 무법자>는 마치 ‘너희들이 알고 있는 서부는 다 가짜다. 등 뒤에서 총을 쏘고, 살기 위해선 배신도 거리낌 없이 저지르는 것이 진짜 세상이다’라고 말하고 있었기 때문이다.

영민한 관객들은 눈치챘다. 그동안 자신들이 봐왔던 서부영화들이 사실은 과장된 미국의 신화와 비현실적인 주인공들이 만들어낸 허구라는 것을. 인간의 투쟁은 정의가 아닌 생존을 우선으로 하며, 그 생존에는 명예와 같은 대의명분이 아닌 현상금으로 상징되는 현실적 요구가 존재한다는 것을, 영화 <황야의 무법자>가 보여주고 있었기 때문이다.

영화 <황야의 무법자>를 볼 때마다 명인 서봉수를 떠올린다. 그는 일본 유학파들로 시작된 대한민국 바둑계의 역사와 신화에 가장 이질적인 존재이며, 비교불가의 단 한 명의 기사이기 때문이다. 바둑에 대한 미학과 철학이 난무하던 시절, 그는 바둑을 이렇게 정의했다.

“바둑이란 나무 판 위에 돌을 놓는 것이다.”

▲오직 바둑으로 생을 꾸려야 하는 서봉수에게 모양과 미학은 한낱 사치였다. 승부는 늘 새롭게 시작하는 것이라는 서봉수에게 361로 바둑판은 여전히 먼지가 풀풀 날리는 황야다

그의 감각은 냉혹한 현실에 머물러 있다. 스승조차 없이 바둑을 배웠으며, 시장 판 내기바둑으로 성장한 그의 바둑에 미학과 철학은 전통주의 서부영화속 비현실적인 도덕과 정의처럼 느껴졌을 것이다.

“나는 질 수 없었다. 바둑에서 지면 가족이 굶어야 했기 때문이다.”

언젠가 인터뷰에서 그가 말한 이 한 줄은 그의 바둑을 설명하는 모든 것이다. 그에게 바둑은 생존을 위한 도구였을 뿐이다. 아름다움에 대한 열망이나 생의 깊은 맛을 엿보기 위한 바둑은 그에게 존재하지 않았다. 살아남기 위해 싸우고, 또 싸우는 것, 그것이 그의 바둑의 정의이다.

조훈현 九단과 펼쳐졌던 ‘조서시대’에 조훈현 九단은 두 가지의 상반된 이야기를 내놓는다. ‘절대전적에서 압도적 우위를 차지하는 자신인데, 어떻게 조서시대라는 동등한 위치로 이야기될 수 있는가?’ 그런가 하면 또다른 입장에서 고백한다. 그토록 무수히 패배를 안겼지만, 서봉수 九단은 끊임없이 다시 도전했고, 결코 주눅들지 않았다고.

입단 1년 8개월만의 명인전 우승, 한국 최초의 1000승 달성, 제2회 응씨배 우승, 제5회 진로배 국가대항전 9연승, 그의 경력은 한 시대를 풍미한 기사로서 손색이 없다. 자신을 ‘조훈현의 샌드백’이라고 폄하했지만, ‘그가 있었기에 나의 칼날이 무뎌지지 않았다’는 조훈현의 고백을 통해서 서봉수는 대한민국 바둑계의 분명한 존재감으로 평가될 수 있다.

전성기가 훌쩍 지났음에도 여전히 반백살 차이의 후배들에게 바둑을 배우고, 나는 매일매일 더 강해지고 있다 말하는 서봉수. 그에게선 아직도 야생의 비린내가 난다. 먼지 자욱한 지평선으로부터 시가를 질겅대며 현상금 걸린 이들을 잡아 무표정한 얼굴로 돌아오는 무법자, 그가 바로 지금도 바둑판 위에 돌은 놓는 명인 서봉수이기 때문이다.